«Da ragazza volevo diventare psichiatra e pensavo di… salvare il mondo! Dopo essermi iscritta alla facoltà di Medicina a Milano, durante i primi anni avevo iniziato un tirocinio al Centro neuropsichiatrico di Affori: mi mancava però l’approccio scientifico alla malattia e non vedevo risultati immediati. Al quarto anno ho sostenuto l’esame di Patologia medica con il professor Rugarli: e lì, mi si è aperto un mondo!».

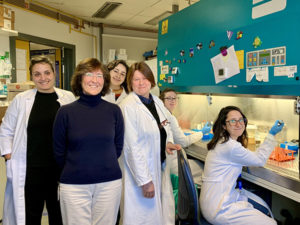

Maria Pia Protti, oggi responsabile del Laboratorio di Immunologia dei Tumori all’Istituto IRCCS San Raffaele di Milano, racconta il suo approccio alla ricerca immunologica, alla quale ha dedicato, non solo la sua professione, ma la sua vita. E Airc, di cui il 25 gennaio ricorre il 30ennale dell’iniziativa le “Arance della Ricerca” (vedi news), ha contribuito a finanziare molte delle sue ricerche in ambito oncologico.

Quali esperienze hanno maggiormente influito sulla sua scelta di fare la ricercatrice in un settore così delicato e innovativo come l’immunologia?

«All’epoca della mia laurea, nel 1983, si conosceva poco delle cellule immunitarie e delle loro funzioni. In questi anni ho assistito a una vera “rivoluzione” in cui non solo si sono identificate nuove cellule immunitarie e i loro meccanismi d’azione, ma addirittura se ne sta studiando l’impiego nella cura di malattie come i tumori. Il mio primo approccio con l’Immunologia è stato il corso di Patologia medica del professor Claudio Rugarli dell’Ospedale San Raffaele, che mi aveva proposto, appena laureata, di lavorare con lui. In quegli anni però ho preferito un’esperienza di approfondimento negli Stati Uniti dove, dal 1987 al 1991, ho lavorato come borsista all’Università di Saint Paul nel Minnesota, occupandomi di Miastenia Gravis, una malattia che interessa il sistema immunitario. Lì ho iniziato a studiare i linfociti CD4 T ”helper”, ovvero quei linfociti che sono responsabili di favorire lo sviluppo di questa malattia autoimmunitaria. E questo bagaglio scientifico mi è servito molto quando poi, rientrata in Italia, ho accettato la proposta del professor Rugarli di diventare ricercatrice nel settore dell’Immunologia, all’Istituto San Raffaele. Lì ho importato la mia esperienza con i linfociti CD4 Th, che avevo studiato nella Miastenia Gravis, per valutare il loro ruolo nella risposta immunitaria contro il tumore: un concetto a quel tempo molto innovativo».

Quali ricerche in particolare avete condotto? E quali i risultati ottenuti?

Quali ricerche in particolare avete condotto? E quali i risultati ottenuti?

«Per diversi anni nel nostro laboratorio ci siamo occupati di definire il ruolo di questo particolare sottotipo di linfociti CD4 Th, “che aiutano” nella risposta immunitaria contro il tumore. Questi linfociti sono in grado di produrre alcuni tipi di citochine che possono avere ruoli diversi: da un effetto antitumorale (interferon-gamma) a un effetto pro-metastatico che favorisce addirittura la crescita del tumore (interleuchine 1-4-5-13). Recentemente, abbiamo dimostrato che nel carcinoma del pancreas si riscontra una forte presenza di linfociti T “helper” di tipo 2 (Th2) che si associa a una prognosi negativa, in pazienti sottoposti a chirurgia. Abbiamo anche evidenziato la stretta correlazione tra le cellule tumorali, il tessuto circostante, il così detto microambiente tumorale, e le cellule del sistema immunitario, responsabile dell’attivazione di questi linfociti Th2 che aumentano la progressione del tumore. Da questi studi abbiamo ipotizzato la possibilità di strategie terapeutiche per bloccare questo meccanismo e favorire, al contrario, la produzione di citochine in grado di contrastare la crescita tumorale».

In queste sperimentazioni, quale è stato il ruolo di AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul Cancro)?

«AIRC è stata fondamentale nel sostenere i miei progetti, sin da quando ho iniziato le mie ricerche sul cancro, finanziando i costi e lo stipendio di borsisti che, insieme a me, hanno condotto queste sperimentazioni. La più recente della quali ha ottenuto da poco la pubblicazione sul Journal of Immunoterapy of Cancer. In questo lavoro abbiamo verificato in vitro che la citochina più importante (interleuchina 1), prodotta dalle cellule tumorali e da cellule immunitarie, chiamate macrofagi, presenti nel tumore, attiva un’altra proteina (TSLP) che favorisce lo sviluppo delle cellule Th2. Abbiamo anche visto che la produzione di queste interleuchine “negative” viene bloccata da un farmaco (anakinra), già utilizzato in alcune malattie infiammatorie e sperimentato di recente negli USA per il tumore al pancreas. La nostra scommessa è quella di utilizzare questo farmaco (o farmaci con meccanismo analogo) in associazione alla chemioterapia tradizionale per combattere il tumore al pancreas. Speriamo in un prossimo futuro di poter iniziare uno studio clinico, promosso dal nostro Laboratorio in collaborazione con il dottor Reni oncologo del nostro Istituto, con un nuovo farmaco che ha un meccanismo d’azione simile ad anakirna».

Si sta aprendo, dunque, una nuova strada che potrebbe portare in futuro alla “cura” di questo tumore, oggi uno dei più aggressivi?

«Ho anni di esperienza su questo tumore, e non solo come ricercatrice. Mia sorella ha combattuto per quattro anni e io stessa ho cercato di curarla con tutte le terapie disponibili. Purtroppo non siamo riusciti a vincere questa battaglia. Un motivo in più che oggi mi spinge a continuare nella ricerca, perché ci siano sempre meno persone che muoiono a causa di questo tumore. E una possibile via da percorrere è proprio l’immuno-oncologia, che ha già dato incoraggianti risultati nel melanoma e nel tumore al polmone».

È un nuovo percorso di ricerca che necessita di professionisti competenti e soprattutto tenaci, che, come lei, non si fermano di fronte alle difficoltà. E forse le donne, come ricercatrici, potrebbero avere una chance in più…

«Nel mio laboratorio siamo 6 donne. Prerogative fondamentali per fare ricerca sono la tenacia, la precisione, la pazienza che ci contraddistinguono proprio in quanto donne. Non escludo comunque che anche gli uomini possano dedicarsi con successo alla ricerca. Noi donne siamo forse più impegnate e ci dedichiamo “anima e corpo” ai nostri progetti. E lo vedo anche nelle mie colleghe: quando iniziamo un progetto, siamo talmente concentrate su questo, da dimenticare orari e impegni. E il lavoro di équipe ci fa diventare una piccola famiglia, con problemi e argomenti di discussione quotidiana. Del resto la passione per la ricerca è stata così coinvolgente, che ha riempito tutta la mia vita, non solo quella professionale».

di Paola Trombetta